Department of Health Sciences

for Well-being

健康福祉学部 健康科学科

こころとカラダの健康をサポートする人材を育成

「こころの問題に強い」養護教諭だけでなく、カウンセリング技術を身につけて、「働く人の健康」を守ることのできる人材(健康のスペシャリスト)を養成します。

-

めざせる職業

- #養護教諭(保健室の先生) #病院職員 #福祉施設職員 #企業(衛生管理者など) #公務員 など

TOPICS

POINT

健康科学科が選ばれる理由

-

Point. 1

こんな私でも

養護教諭になれる

5つの仕掛け! -

Point. 2

公認心理師の受験資格に

対応したカリキュラムを展開! -

Point. 3

3年次編入生も、2年間で

養護教諭一種免許状を

取得できます! -

Point. 4

ボランティア活動に

たくさん参加できます!

Point. 1 こんな私でも養護教諭になれる5つの仕掛け!

1)入学時は99%の学生が養護教諭一種免許取得を考えているから一緒に頑張れる!

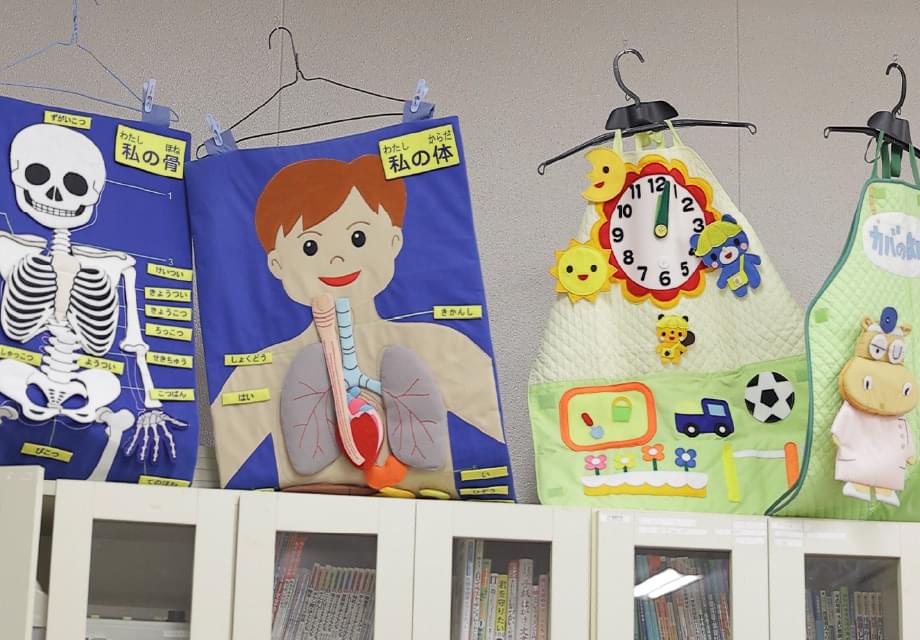

2)現場で使える力を身に付けるカリキュラムがある!

3)19年間で約1,200名の学生が養護教諭免許を取得、多くの先輩が全国各地の学校で活躍!

4)2025年3月卒業生の養護教諭志望者のほとんどが養護教諭として活躍!(講師を含む)

→就職実績(リンク)

→全国各地の教員採用試験合格者の先輩メッセージ(リンク)

5)教員採用試験合格に向け卒業後も採用試験対策を手厚くフォロー!

5月~8月の土日を含め、対面・遠隔で100回以上、対策講座を開催!

※卒業生もご参加いただけます

Point. 2 公認心理師の受験資格に対応したカリキュラムを展開!

公認心理師カリキュラムは、心理科学部と連携しています。2025年3月の卒業生は5名がカリキュラムを修了し、そのうち2名が大学院に進学しました。公認心理師の受験資格を得るためには、所定の科目を履修した後、卒業後に心理に関連する特定の大学院を修了するか、特定の機関で2年以上の実務経験を積む必要があります。なお、健康科学科の公認心理師カリキュラムでは人数制限があります。

Point. 3 3年次編入生も、2年間で養護教諭一種免許状を取得できる可能性が広がりました!

編入学選抜は、大学や短期大学を卒業し、所定の単位を取得した方が受験することができます。ただし、受験前に事前に相談することをおすすめします。詳細についてはお問い合わせください。

Point. 4 ボランティア活動など、学生の「やりたい!」を応援します!

地域や自治体と協力して、小中高等学校へ健康診断ボランティアを派遣しています。その他、学校でのボランティア活動への参加も支援しています。

ボランティア活動に取り組む前の準備や、活動中の困りごとなどについては、教員が丁寧にサポートします。

他にも、学生有志が集まるKKS(Kenko Kagakuka Supporter)を中心に、学生の「やりたい!」をサポートしています。

MOVIE

健康科学科の紹介ムービー

EDUCATION

健康科学科の

学びのポイント

理論と実践を結びつけ現場に対応する力を養います

学外実習・インターンシップ実習・ボランティア活動等を通じて実践力を身につけます

自己と他者のメンタルヘルスに対応する力を養います

免許・資格取得をめざすだけでなく、

様々な現代の課題に対応する専門性を身につけます

GALLERY

写真で見る健康科学科

健康科学科の特色ある授業や行事、実際授業で使用してる施設などを写真で紹介します。

VOICE

在学生の声

健康科学科 3年

手嶋 萌々子(てじま ももこ)

- 福科大を知ったきっかけ、入学した理由を教えてください。

- 自分の地元を一度外から見てみたいと思い、出身県外の大学で「養護教諭の資格がとれる大学」を探していたときに知りました。また、養護教諭の他に第一種衛生管理者、公認心理師など、たくさんの資格が取れて、幅広く学べることが魅力的で入学を決めました。

- 現在、どのようなことを学んでいますか?

- 養護教諭や第一種衛生管理者、公認心理師を目指して、養護や心理、公衆衛生など、いろんな科目を学んでいます。特に面白い授業は「救急処置Ⅱ」の授業です。たくさんの情報から考えられる疾患やケガについて考え、アセスメントし、どのように処置していくのか、講義を受けている学生全員で考える授業です。先生が「なぜ」「どうして」を尋ねてくれるので、やりとりのなかで知識や考えが深まります。色々な人の意見を聞けるよう工夫されているので、自分にはなかった視点を得て、柔軟に考えることができるようになりました。

- 将来の「夢」は?

- 今のところ養護教諭が一番の夢です。子どもの身体だけでなく、心の健康についても考え、子どもに寄り添う養護教諭になりたいです。もし、養護教諭以外の道を選ぶとしても、子どものために働く仕事につきたいと考えています。そして自分自身も、健康で自立した社会人になりたいです。

- どんなサークルやアルバイトをしていますか?

- 飲食店でアルバイトしています。子どもから大人までの人と関わることができ、楽しく働いています。

また、学外でボランティア活動にも参加しています。親の離婚を経験した子ども達を支援するボランティアをしています。子どもの表情や行動などをよく観察し、些細なことから読み取れる子どもの気持ちを大切にしながら、遊んだり話をしたりしています。

- 最後に高校生へアドバイスをお願いします

- みんなが養護教諭を目指しているので入学してからもモチベーションがあがり、楽しく学ぶことができます。一緒に学びましょう。

VOICE

卒業生の声

健康科学科 2019年卒業

石井 希実(いしい のぞみ)

- 福科大に入学されたきっかけを教えてください。

- オープンキャンパスで先生や先輩の雰囲気を見てきめました。特に良いと思ったのは、養護教諭になるサポートが手厚いところです。また、先生との距離が近そうなところも良いと思いました。

大学での学びは今の仕事の基礎になったと思っています。大学では、看護、心理、教育、福祉、環境衛生について学びましたが、看護で体のケア、心理で心のケアを学び、福祉では人の環境にアプローチするというところが特に印象に残っています。

大学時代の仲間とは今でもつながって助け合っています。養護教諭は特に学校では基本一人職なので、先輩や後輩にたくさん卒業生がいるところが心強いです。

- 養護教諭になりたいと思ったきっかけを教えてください。

- 自分が健康診断で病気を見つけてもらった経験があり、病気になる前にアプローチができたらと思ったことがきかっけでした。

最初は医療系の職、特に看護師やカウンセラーに興味を持っていました。しかし、学校の中で関わる方がより近くアプローチできるのではないかと思い、この職業を選びました。

- 現在のお仕事内容を具体的に教えてください。

- 養護教諭として働いて4年目となります。700人の生徒が安全に安心して学校生活を送れるようにサポートしています。特に悩みを抱えている生徒も多くいるので、心身のケアを通じて笑顔が見れるように心がけています。

4月には健康診断があり、顔と名前をここで一致させて、日頃の様子を知るようにと思っています。1学期は宿泊行事等もあり忙しいですし、生徒の来室も増える時期です。多くの先生方の協力の元、成立する仕事です。

8月はスキルアップの時期で、大阪府全体の研修などもあります。夏休みも部活動で中学生は学校に来るので、自分が保健室にいない時も対応してもらえるように先生方に熱中症対策等について発信し協力を求めています。

10月は体育大会、12月にはマラソン大会があり、ケガや捻挫、体調不良などの生徒が増えます。体育科の先生の協力が欠かせないです。

- 現在のお仕事の魅力や、やりがいについて教えてください。

- ありがとうと言われるとうれしいです。また、前にケガした際に、「次はこうしてきてくれるといいよね」と言ったことをきちんとしてきてくれると「伝わっている」と実感を感じます。授業を抜け出して保健室によく来ていた子がだんだんと教室に戻っていたのを見た時は本当によかったと思いました。子どもの成長が日々間近に見れることが魅力で仕事のやりがいにつながっています。

- 養護教諭をめざす在学生・高校生の皆さんへメッセージをお願いします。

- 在学時代に学校で活躍する養護教諭の先輩をみて「格好良いなあんな人になりたいな」と思いました。自分も同じように格好良い存在であると言われたいです。在学生・高校生の皆さんが養護教諭となって一緒に働けるのを楽しみにしています。

DATA

学科DATAまとめ

人数

教員数

- 16.2

- 名

学生数

- 243

- 名

学生男女比

男性

- 2.5

- %

女性

- 97.5

- %

卒業後の進路

- 学校(養護教諭)

- 一般企業(衛生管理者などとして)

- 児童福祉施設

- 社会福祉施設

- 病院

- 公務員

- 進学(大学院) など

取得可能な資格

- 養護教諭一種免許状

- 第一種衛生管理者(申請資格)(国家資格)

- 高等学校教諭一種免許状(保健)

- 中学校教諭一種免許状(保健)

- 認定健康心理士(申請資格)

- 公認心理師(定員5名程度)(国家試験受験資格)※1

- 准学校心理士(申請資格)

- 特別支援学校教諭一種免許状(知・肢・病)※2など

- ※1 公認心理師を受験するには学部卒業後、心理専門職として2年以上勤務すること、または公認心理師養成大学院を修了することで国家試験の受験資格が得られます。

- ※2 中学校・高等学校教諭一種免許状(保健)の免許状を取得し、本学教育学科で必要な科目の単位を修得および卒業後に特別支援教育実習の単位を修得することで修得できます。卒業後に特別支援教育実習に参加するためには、科目等履修に関わる費用(100,000円)およびその他の諸費用が必要となります。

- 注) 履修上複数の資格を同時に取得できないことがあります。詳しくは、大学事務局教務部(TEL 072-977-9549)へお問い合わせください。