-

言語聴覚士

- 言語聴覚士の就職率

- 言語聴覚士の就職先

将来は言語聴覚士になって活躍したい!

医療職の中でも、言語聴覚士に興味がある高校生の方や親御さんにとって、将来の就職についての情報は進路選択や職種決定において大切なポイントのひとつではないでしょうか。

今回は言語聴覚士が、「どのような場所で活躍できるのか」といった就職先の情報や、「どのように就職先を選べば良いのか」など、就職に関する情報をお伝えしたいと思います。

目次

言語聴覚士の就職について詳しく知ろう「就職率は?」「就職先はどんな場所?」

言語聴覚士の将来性について

同じリハビリ職の理学療法士や作業療法士のような認知度が高い職業に比べて、あまり知られていない「言語聴覚士」は将来性があるのでしょうか?

言語聴覚士は、将来性のある職業です。

理由としては、日本が超高齢社会になってきている背景があることや、医療機関における言語聴覚士の活躍の幅が広がっており、需要が高まってきているからです。

言語聴覚士の将来性について、詳しく書かれた記事もご覧ください。

▶言語聴覚士の将来性が知りたい!どうなる?

就職率は良いの?就職状況は?

具体的な就職率の数値については、各養成校によって違いがありますので、今回は全体的な言語聴覚士の就職状況について見ていきたいと思います。

言語聴覚士の有資格者数は、2025年3月には約4万3千人となっていますが、治療や支援を必要としている患者さんの数に対してまだまだ不足しているのが現状です。

▶参照:日本言語聴覚士協会

また、高齢化社会に伴い、国は政策の一つとして医療保険から介護保険への円滑な移行を進めています。医療機関だけではなく、在宅での生活を目指したリハビリテーションの必要性が今後はより高まっていきます。

そのため、今後は通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションといった介護保険領域でも、言語聴覚士の活躍の場所が増えていくと予想されます。

病院など多くの医療機関をはじめ、介護・福祉施設などが人員を確保するべく求人を出しており、すでに言語聴覚士の就職率は、きわめて高い状態が続いています。

どんな場所で活躍できる?就職先は?

どのような場所で活躍できるのでしょうか?

言語聴覚士の就職先として一番多いのは、「医療機関」です。

日本言語聴覚士協会の発表データによると、病院で活躍する言語聴覚士は、全体の71.7%となっています。

病院や診療所などのリハビリテーション科を中心に、耳鼻咽喉科、小児科、さらには、形成外科、口腔外科などでも活躍しています。

言語聴覚士は、医師や看護師などと協力しながら、患者さんのことばや聞こえ、食べたり飲み込んだりする機能の回復をサポートします。小さなお子様からお年寄りまで、多くの対象者と関わります。

また、ケガや病気をしてすぐの急性期から、状態が少し落ち着いた回復期と、患者さんの状態によってサポートする内容も少しずつ変わります。

そのため、様々な対象者にその時必要なサポートを提供できるように、多くの言語聴覚士が病院や診療所などの「医療機関」で活躍しています。

医療機関以外の就職先について

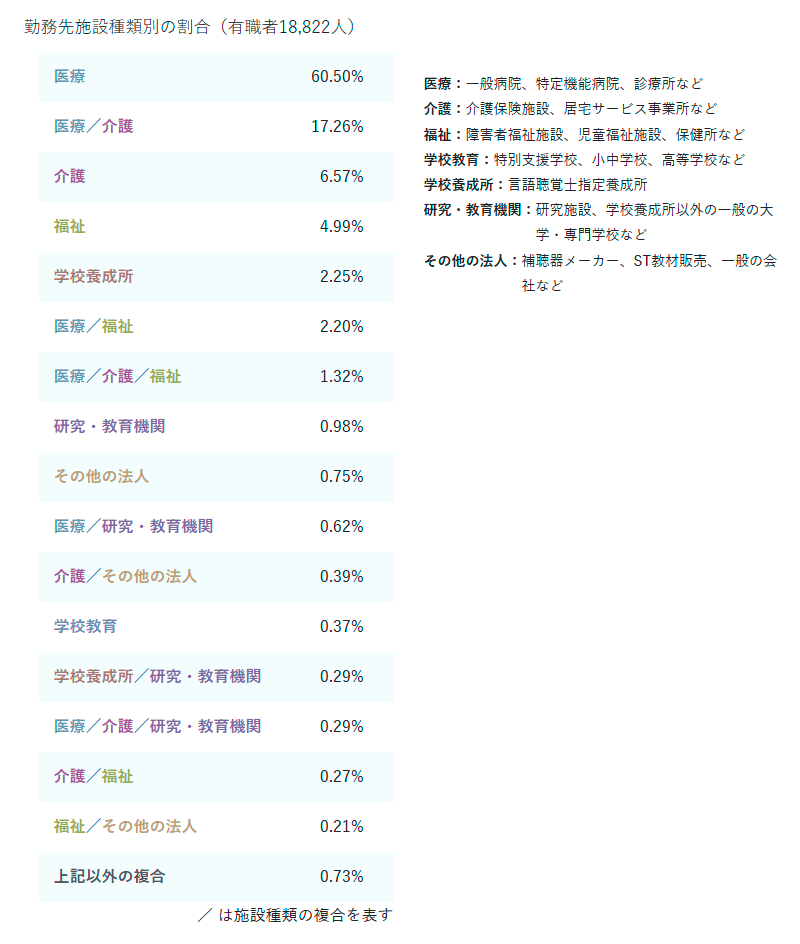

▶出典:日本言語聴覚士協会_日本言語聴覚士協会会員の所属機関(2025年3月末時点)

各就職先についても、見ていきたいと思います。

- 老健(介護老人保健施設)、特養(特別養護老人ホーム)

介護が必要な高齢者の方が、病気やケガの治療後に自宅で生活できるようにするために、看護や介護などのサービスを提供する施設です。

利用者の方の、コミュニケーション能力や食べたり飲みこんだりする機能をサポートします。

また、最近では通所リハビリテーションや訪問リハビリテーションを併設している施設が多いので、入所されている方だけでなく、在宅で生活している方もサポートすることがあります。 - 老人福祉施設

「老人福祉施設」は、高齢者の心身の健康や生活の安定を図るために設置された施設です。

老人ホームや、デイサービスセンターなどで働く言語聴覚士は、管理栄養士などと連携して、食べたり飲みこんだりすることのサポートをしたり、失語症、認知症によって起こる言語障害に対してリハビリを行ったりします。 - 教育機関

小中学校、特別支援学校、研究施設、言語聴覚士教育施設(大学、短大、専門学校)などに就職して活躍する言語聴覚士もいます。

言語聴覚士と教員の両方の免許を持つ方が、小学校や中学校の特別支援学級や通級指導教室の教員としてコミュニケーションや聞こえに障がいをかかえる子どもたちのサポートをしています。また、教育委員会に所属し、小中学校の巡回相談を行っている言語聴覚士もいます。言語聴覚士としての臨床経験を経た後に、養成校(大学や専門学校)で教員として活躍する方もいます。

言語聴覚士の就職先の選び方「どのように選べばよい?」

自分に合った就職先や、働く場所を選ぶポイントを見ていきたいと思います。

どのような患者さんに寄り添ってサポートしたいかを明確にする

成人領域で患者さんをサポートしていきたいか、小児領域でサポートしていきたいかによっても選択する就職先が変わってくるかと思います。

成人領域で活躍したい場合、医療機関に就職する場合は、病院の診療科によって言語聴覚士がサポートする領域が違ってきます。脳神経内科や脳神経外科では脳卒中リハビリ、耳鼻咽喉科では聴覚障がいや嚥下障がいのリハビリが中心になります。

また、病院には急性期・回復期・生活期と3つの機能があり、言語聴覚士の役割も、病院の機能によって求められる働きが違ってきます。

小児領域で活躍したい場合、就職先は病院やクリニック、児童福祉施設などがあります。

小児病院や小児科クリニックでは、小児の言語聴覚療法(言語発達遅延、難聴、摂食・嚥下機能障害などの評価訓練)を行います。

児童福祉施設では、児童の個別活動や集団活動を通じての言語、聴覚、摂食・嚥下分野のリハビリ、保護者からの相談への対応、発達検査のフィードバックや関わり方のアドバイスなどを行います。また、施設の行事の計画や運営も行うこともあります。

どの領域でどんな患者さんをサポートしていきたいか、また、どのような機関や施設で働きたいかなどに関する自身の希望を明確にして、就職先を選ぶのがポイントです。

時代の流れを見て、これから活躍できる場所を知ること

国の政策としては、「入院医療から在宅医療へのシフト」を目指しています。

そのため、訪問看護によるリハビリなどの在宅領域でも、活躍できる場所が増えていきます。

時代の流れをしっかりと把握し、需要が高まる就職先や働き方についての情報を知ったうえで、自分に合った就職先を選べるようにすることが大切なポイントです。

この記事を書いた人

所属:入試広報部

ひつじ4号

医療系の「お仕事」の魅力をお伝えします!